校友から学ぶ-仏教について- 校友会報「仏教に学ぶ」

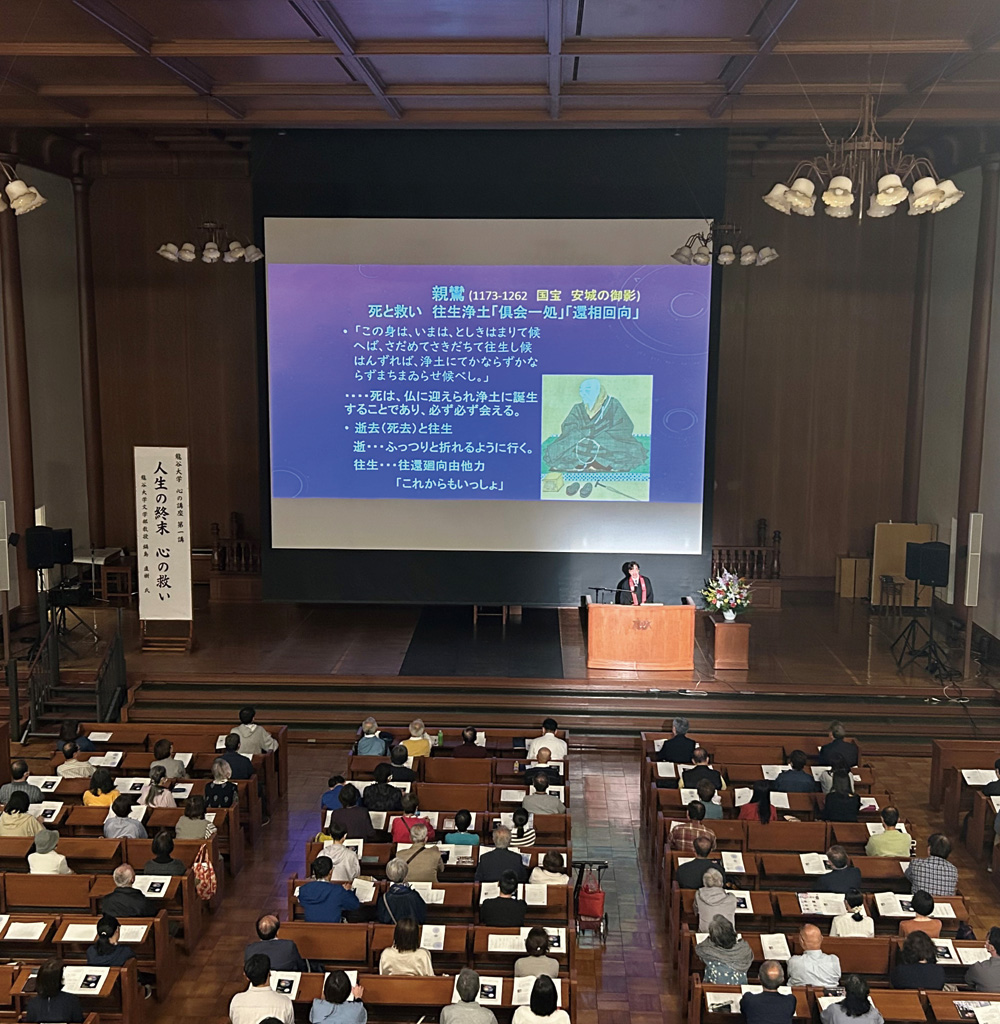

第101号 「人生の終末 心の救い」

2025年度「第1回龍谷大学心の講座」 2025年4月12日(土)開催より

2025年9月掲載

※所属・役職・記載内容等は掲載時期のものです

龍谷大学文学部教授

鍋島 直樹

1959年、兵庫県生まれ、1986年龍谷大学文学研究科修了。

龍谷大学文学部真宗学科教授。

専門は、真宗学、親鸞の生死観、仏教生命観と生命倫理。

すべての生命のかけがえなさと支えあいを護り(まもり)、生きる力を育む人間教育の構築を研究テーマとされている。

元日本医師会生命倫理懇談会委員で認定臨床宗教師。

まず死とは何か

実は漢字の中に答えがあります。死の左側の部首は骨を意味します。割れたお骨のことで亡くなった人を表しています。右側のカタカナのヒに見えるのは、拝む人、嘆き悲しむ人の姿です。このように死は亡くなった人だけで成立しません。死は暗いことではありません。死は悲しみと愛情が溢れることです。

往生とは

龍谷大学の建学の精神、親鸞聖人は人生の終末と心の救いについて「往生浄土」と「還相回向」と教えています。往生の往は往復往来です。往復切符は英語でReturn Ticket。お土産を持って戻ってくる。つまり往生の往という言葉の中に仏様になって帰ってくるという意味がある。往生にはこれからも一緒という意味があるのです。

誰しもある四つの苦しみ

一つ目は身体的苦痛。特に終末期になると息苦しく体がだるく日常生活ができなくなります。二つ目は精神的苦痛。不安苛立ち孤独などを感じます。三つ目は社会的苦痛。仕事ができなくなったり学校に行けなくなったりして自分が社会的な役割を果たせなくなるという苦しみです。四つ目にスピリチュアルの苦痛、生きる道が見いだせない苦しみが出てきます。

医師は身体的苦痛を治せますが、「なぜこんな目に遭うのですか」「死んだらどうなるのですか」かと聞かれても答えられません。

支えると寄り添うの違い

私たちは心の支えを持っています。

心の支えの一つ目は「人」で周りの人たちの支えです。二つ目は「自分」です。過去・現在・未来の自分が自分を支えています。三つ目は「仕事、食事、経済など大切な物事」です。四つ目は「仏や神、亡き人の愛情」です。これら支えを大切に確認すると生きていけます。ケアの源泉は、何かをすることではなくそばにいること。食べられなくなった人に一さじのお粥を持って行っても食べられない。それでもそこにいるだけで支えになります。これを仏教では月愛三昧(ガツアイザンマイ)と言います。英語でthe Samadhi of Moon Radiant Love.月が輝いて闇夜にいる私たちを照らし守るように黙ってそばにいてくれる、これが仏様だというわけです。

黙ってそばにいるという事が心の支えになるという事です。

「支える」には責任が伴います。支えるためには専門知識や技術が必要です。

「寄り添う」は違います。寄り添うだけで前に進むのです。そばにいることで、ぬくもりと感謝が現れてくると思います。

私は大学で学生の皆さんにシンプルにゴミ箱になれと教えています。ゴミ箱は部屋の真ん中にはありません。自分の足元か部屋の片隅にあって、存在は主張しないけれどそれがあると心が整理されます。自分のものを全て受け止めてくれるのがゴミ箱です。ゴミ箱の特徴は逃げないで待っていること。それが本当の宗教者だと生徒たちには言って覚悟をさせています。

死に直面している人の希望とは

一つ目には当たり前の日常が輝くことです。二つ目には自分の愛と願いが誰かに継承されることです。二つ目には自分の愛と願いが誰かに継承されることです。三つ目は再会の希望ですね。終わりじゃなくて待っている。これからも一緒という、亡くなっていく人の希望です。人は一人で生きているのではなく他の誰かに生かされています。誰かに愛し愛されたと感じたら寂しさが和らいで安らぎを感じることができます。文学的に言うと、古い星と新しい星が時を越えて夜輝くように、愛する人は亡くなったあとも、あなたの心に輝き続けているのではないでしょうか。

2025(令和7)年9月30日発行