2024年度、瀬田キャンパスに共創を促す新たな施設などの大型整備が実施され、続く2025年度には深草キャンパスおよび大宮キャンパスに新棟が完成しました。

これらの大規模な施設整備を機縁として、龍谷大学校友会および各学部同窓会より、その完成を記念する陶板画を3つのキャンパスに寄贈しました。

天球図

この図は江戸時代を代表する洋風画家・司馬江漢(1747-1818)によって描かれた『天球図』と呼ばれるものです。江漢は狩野美信、鈴木春信、中国人の宋紫石などに師事して次々と画風を変化させていましたが、平賀源内との出会いでさらなる変化を遂げました。源内と親交を深めた江漢は蘭学者とも知り合い、オランダの書籍に記載されていた銅版画の制作方法を会得し、日本で最初のエッチングによる銅版画を制作しました。蘭学に目覚めた江漢は長崎に出向き、当時の世界の最先端の地理学や天文学に触れる機会をもちました。この『天球図』はオランダのフレデリック・デ・ウイットが17世紀後半に北天と南天の天空の星座をギリシア神話に基づいて描写した『天球図』を江漢が1796(寛政8)年に模写したとも言われる星座図です。近年、異説も提示されていますが、蘭学の影響を受けていることは間違いありません。星座は禽獣や異形の人物などで表されていて、星座名はオランダ語で記され、十二宮だけは日本で使用されている星座名となっています。江漢は銅板で制作した星座図だけでなく、天体の仕組みについても探求を深め、その成果をこの『天球図』とともに『和蘭天説』として発刊したのです。コペルニクスの地動説にも言及しています。司馬江漢はまぎれもなく江戸時代中期に現れた型破りの画家でした。

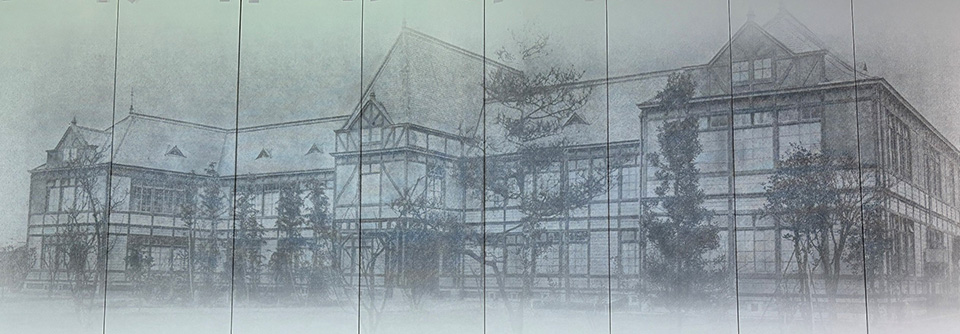

大宮キャンパス 黎明館

第三仏教中学(平安中学)本館

写真は、1909( 明治42 )年に建築された第三仏教中学(現龍谷大学付属平安高等学校・中学校)本館の様子である。

1911( 明治44 )年に親鸞聖人650回大遠忌を迎えるにあたり、本願寺はその記念事業のひとつとして、滋賀県彦根に設置していた第三仏教中学を京都へ移転した。

校舎はゴシック式の木造二階建で、斬新なスタイルであったことから、当時、都人の注目を集めることとなった。

龍谷大学付属 平安高等学校・中学校

深草キャンパス

混一疆理歴代国都之図

龍谷大学が所蔵するこの地図は1402 年に李氏朝鮮で作製された世界地図で、ユーラシア大陸にアフリカと日本を描き込んだ世界地図としては世界最古のものです。地図自体は朝鮮製ではありますが、ここに描かれているのは13~14 世紀のモンゴル帝国の世界認識です。「混一疆理」とは「混然一体となった領域」を意味し、モンゴル帝国時代の世界が含意されています。「歴代国都」とは歴代王朝の国都のことで、地図に記されている地名はこの時代の歴史を知るうえで極めて重要です。この地図の基になったのは李沢民(生没年不詳)の『声教広被図』と天台僧侶の清濬(1328-92)の『混一疆理図』です。地図製作に仏教僧が関わっていたことは忘れてはなりません。地図製作と仏教とは関係が深いのです。この地図の特徴として海岸線が詳しく描かれていることがあげられます。モンゴル帝国はイスラム商人の情報も得て陸地だけでなく、海のルートを活用した海上交易ネットワークも構築していました。16世紀になってヨーロッパの国々が「地理上の発見」と称してアジアに進出していきますが、彼らが利用した航路は以前よりアジアの人びとが行き交っていた海の道であったのです。本地図は長い年月を経た劣化のために、文字情報の多くが不鮮明になっていましたが、龍谷大学古典籍・文化財デジタルアーカイブ研究センターの岡田至弘教授(先端理工学部名誉教授)のデジタル技術を用いた復元によって不鮮明であった文字が鮮鋭化され解読できるようになり、本地図に関する研究の深化が進んでいます。

深草キャンパス 慧光館

瀬田キャンパス

龍谷大学は「知の宝庫」

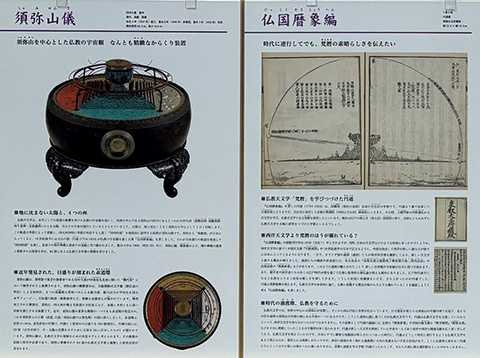

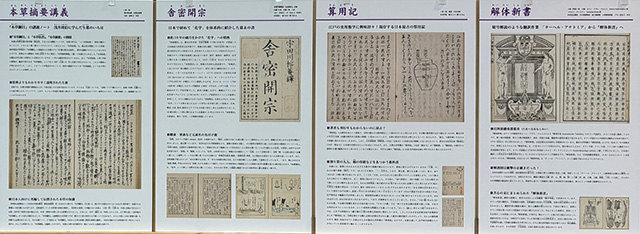

須弥山儀、仏国暦象編、本草摘要講義、舎密開宗、解体新書、算用記

龍谷大学大宮図書館には多くの貴重書が所蔵されています。中には極めて史料的価値の高い自然科学分野の書籍も含まれています。例えば、わが国最古の数学書は龍谷大学が所蔵しているのです。それは『算用記』という書籍で、残念ながら著者や刊行年は不明ですが、1620年代には塾などで広く知れ渡っていたようです。本書を通して、江戸時代初期の人びとが学んでいた実用数学に触れることができるのです。

人体の解剖書『解体新書』は1774(安永3)年に刊行されましたが、龍谷大学はその初版本を有しています。これら『算用記』や『解体新書』は本願寺歴代宗主が収集した一大書籍群「写字台文庫」の中に収められています。「写字台文庫」は仏教書を中心に歴史・文学関係の貴重書の宝庫です。そればかりか、この「写字台文庫」には江戸時代に出版された自然科学分野の貴重書が多数含まれており、専門家の注目をあびるところとなっています。その中にはわが国最古の化学書も含まれています。『舎密開宗(せいみかいそう)』がそれで、わが国における化学研究の黎明を告げる記念すべき貴重な書籍です。

「写字台文庫」の大半(約3万冊)は明治時代、西本願寺第21代の明如宗主により、1892(明治25)年と1904(明治37)年の2回にわたり龍谷大学に寄贈され、現在大宮図書館に所蔵されています。「写字台文庫」の中に自然科学分野の書籍が存在することは古くより知られてはいましたが、中身について詳しくは検討されていませんでした。本格調査が始まったのは1993年に理工学部(現 先端理工学部)の池田重良教授が図書館長に就任してからです。

江戸時代、わが国では薬学に関する学問である「本草学」が隆盛しました。わが国を代表する本草学者の松岡玄達(1668~ 1746)の書籍が「写字台文庫」に存在しています。この書は医師・浅井周伯のもとで学んでいた松岡が1686(貞享3)年に浅井周伯の講義を筆記し、『本草摘要講義』としてまとめあげたものです。そのとき、松岡は19歳でした。

「写字台文庫」には天文・暦法に関して特異な書籍が目につきます。なかでも仏教天文学を志した円通(1754~1834)という僧侶の『仏国暦象編』は注目すべきで、この書は1810(文化7)年に刊行されました。当時は西洋の新たな天文学が中国経由で、またはオランダ語の科学書を通じて日本に入っているときでした。円通は東洋や西洋の天文学を深く学んだうえで、仏教宇宙観に基づく仏教天文学を唱えたのです(参考:岡田正彦『忘れられた仏教天文学』法蔵館文庫)。

仏教の宇宙観では世界の中心には須弥山という山があると捉えます。そして須弥山の四方には四大洲(東勝身洲・南瞻部洲・西牛貨洲・北倶盧洲)があって、その上を太陽や月などの天体が運行しているとみなします。西洋から「地動説」が日本に入ってくると、円通が仏教の宇宙観を説く大著『仏国暦象編』を著して、時計仕掛けの天体儀「須弥山儀」を初めて考案しました。円通の死後、「須弥山儀」の製作は弟子の環中禅機と孫弟子の晃嚴に受け継がれ、東芝の創始者・田中久重が1850(嘉永3)年に「須弥山儀」を完成させました。当時の日本のトップクラスの技術によって製作されたのです。 地球儀に馴染んでいる現代人から見ると、「須弥山儀」は異様に映るかもしれません。西洋近代以降の進化した科学の眼からみれば、明治期以前の科学など取るに足らないと感じるかもしれません。しかし、伝統知を尊重したうえで、次々と押しよせてくる西洋の新たな知識を消化吸収していく姿勢は広々とした学問の沃野を体感させます。当時は理系・文系の区別もありませんでした。龍谷大学の「知の宝庫」には新たな価値創造の芽が隠されているかもしれません。

瀬田キャンパス 8号館